Kandisky, «Armonía». El vocabulario de un artista, o de un filósofo, se resume en unas categorías que lo identifican.

¿A qué llamamos “categoría”?

Es frecuente, cuando hablamos de una persona, preguntar por la categoría social ‒alta o baja‒ en que está o se mueve; lo mismo ocurre cuando nos referimos a la calidad de un restaurante y preguntamos en qué categoría está ‒por sus premios o certificaciones de calidad‒. Nos es natural clasificar a personas o cosas siguiendo un criterio de jerarquía o rango. La respuesta influye a veces en el modo de comportarnos socialmente con esa persona.

Los filósofos saben que han de superar sus perspectivas particularistas. Deben mirar “un poco más allá” y adoptar criterios universales. Casi todos se interesan por saber los tipos más comunes de cosas que constituyen la realidad: los diferencian y los clasifican. Obtienen, en cada caso, una “categoría”. Ya desde los tiempos de Aristóteles se entendía que una realidad podría ser sustancia o accidente, y que no es lo mismo el hacer que el padecer, no es lo mismo la cualidad que la cantidad…

Cuando empezamos a leer las páginas de un filósofo, vemos que utiliza términos corrientes ‒como espacio, tiempo, relación, cualidad, etc.‒. Pero advertimos también que no los utiliza con el mismo sentido que otros pensadores. Cada uno pone en cada término su “manera”, su “toque”, su “enclave”. Es como si los mismos abrigos se fueran colgando en distintas perchas, las de cada pensador.

Pues bien, el término “categoría” utilizado para designar el nivel y modo de realidad que pueden tener las cosas, viene del verbo griego kategorein, que significa «acusar ante el juez»: o sea, decir lo que verdaderamente algo es. Por eso, la voz “categoría” ha llegado a significar, de una parte, el «predicado que se atribuye a un sujeto» y, de otra parte, también la «índole misma de ese sujeto».

Una y otra vez, a lo largo de la historia del pensamiento, los filósofos se han visto forzados a preguntarse por las “categorías”. Y en cada pensador reaparecen categorías más o menos antiguas, aunque vistas desde prismas sistemáticos distintos.

Intentemos aclarar estas afirmaciones examinando -quizás con demasiada brevedad- cómo los más grandes filósofos han utilizado el término “categoría”. Empezaré por Aristóteles, siguiendo por Santo Tomás y Kant.

Concepto y número de las categorías en Aristóteles

Sin duda fue Aristóteles el que acuñó el término “categoría”. En su conjunto, las “categorías” aristotélicas son un legado intelectual de la filosofía griega, de la época que se extiende desde Pitágoras hasta Platón y Aristóteles. Y han llegado hasta nosotros cargadas de sabiduría, pero también de polémica.

En el segundo libro de las Categorías (IV-IX) trata el tema de un modo directo. La lista de “categorías” se presenta como una colección de los modos más generales del ser, en número de diez; después de distinguir entre «expresiones con enlace» (como «el animal es veloz») y «expresiones sin enlace» (como «animal»), Aristóteles afirma: «Las expresiones sin enlace alguno significan la sustancia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la posición, la posesión, la acción y la pasión. Es sustancia, p. ej.: hombre; cantidad: que sea de dos varas de largo, de tres varas de largo; cualidad: que sea blanco, o gramático; relación: que sea doble, mitad, más grande; lugar: en el Liceo, en el Foro; tiempo: aquí, el año pasado; posición: acostado, sentado; posesión: calzado, armado; acción: corta, quema; pasión: cortado, quemado» (Categ., IV,1b25ss.).

La inmediata cuestión que surge es la de saber cómo ha elaborado Aristóteles la tabla de las “categorías”. Fundamentalmente hay dos interpretaciones: la lógica-lingüística y la lógica-ontológica.

a) Interpretación lógico-lingüística.- Trendelenburg pretendió demostrar, en el siglo XIX, que esa tabla de categorías ha sido forjada a partir de un análisis de las formas del lenguaje (interpretación gramatical), es decir, de la gramática: sustantivo; adjetivo cuantitativo, cualitativo, comparativo; adverbio de lugar y de tiempo; adverbio intransitivo y transitivo; verbos activos y pasivos. Ahora bien, es posible que Aristóteles fuera iluminado por la vivencia ejercida de esas formas del lenguaje; aunque mirando las raíces de su obra, es más fundamentada la opinión de quienes piensan que la tabla tiene un origen empírico o inductivo.

Ross indicó que nos atuviéramos a las mismas indicaciones de Aristóteles, de modo que las “categorías” designarían «expresiones sin enlace» significando la sustancia, la cantidad, etc. (interpretación semántica). Desde luego tiene Ross mucha razón. Pero, como antes queda dicho, debemos también tener en cuenta el profundo arraigo empírico de la tabla aristotélica.

Menos fuerza tiene la interpretación de G. Ryle, según la cual las “categorías” serían tipos de respuestas a ciertos tipos de preguntas; qué, cómo, dónde, etc. Ahora bien, como la pregunta recoge sólo ciertos predicados, la interpretación de Ryle habla sólo de tipos de predicados: deja fuera de la comprensión categorial los tipos de sujetos y no explica la diferencia entre la sustancia y las demás “categorías”.

b) Interpretación lógica y ontológica.- Desde Santo Tomás hasta nuestros días, muchos autores, incluyendo críticos de la talla de E. Bréhier y Hamelin, han sostenido que las “categorías” aristotélicas tienen un doble sentido: lógico y ontológico. En pleno siglo XX, M. de Rijk y J. Owens han insistido en este doble aspecto. Lógico, porque significan una clasificación de conceptos, susceptibles de ser coordinados en juicios. Ontológico, porque catalogan los modos o flexiones reales de ser. Aristóteles articula por una parte los modos como «se dice» el ser y, por otra, los modos como «aparece» el ser. Ahora bien, los «modos reales de ser» y los «modos de predicados» tienen una estrecha relación, la misma que establece entre el ser y el pensar: «El ser se predica de tantas maneras como existe» (Met., V.7,1017a23-24).

Elaboración de la tabla categorial en la Edad Media

a) La categoría como universal metafísico y lógico

El concepto de “categoría” fue estudiado en la Edad Media dentro de la teoría general de los conceptos universales. El concepto universal se encuentra realizado en una pluralidad de cosas, a las cuales es común; es llamado universal entitativo. Pero una cosa es la naturaleza universal, individualizada en la realidad, y otra la universalidad de esa naturaleza: esta última universalidad se hace por la mente que la piensa. La naturaleza universal es real; pero no es real su universalidad, ya que la naturaleza se encuentra existiendo siempre en un singular. La naturaleza universal, en cuanto connota a la realidad, es estudiada por el metafísico; pero en cuanto sujeto de universalidad, es estudiada por el lógico. Mejor dicho, el lógico estudia esa universalidad como pura relación ideal o de razón, como estado o accidente que no cambia aquello a lo que afecta. La forma del universal es la universalidad misma; su materia es aquello a lo que afecta la universalidad. Pues bien, los predicamentos o “categorías” son los supremos géneros que resultan de dividir los universales por la materia, mientras que de la división por la forma resultan los “predicables”. Las “categorías” son tipos o modos de ser, de suerte que distribuyen las cosas tal como son en sí mismas; en cambio, los predicables constituyen las varias modalidades de ser universal y atribuible. Por eso, el lugar propio de las “categorías” está en la Metafísica, aunque también pueden ser tratadas por la Lógica, en cuanto que ésta puede ordenarlas, estableciendo en cada género de ser las distintas especies en que se subdivide. La ordenación es un ente lógico o segunda intención, un ente ideal; en cambio, lo que se ordena es un ente real. Así, pues, los predicados comunes a varios sujetos se expresan por conceptos universales, es decir, especies y géneros.

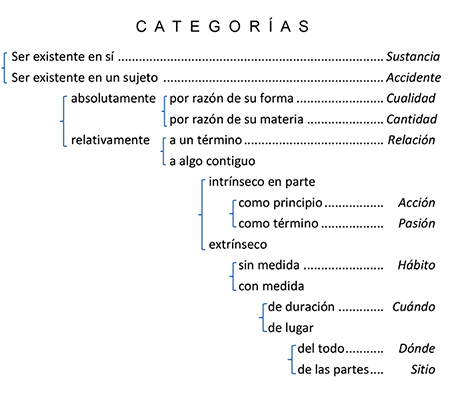

b) Deducción sistemática de S. Tomás

Este autor fundamenta así el cuadro aristotélico: «Un predicado puede referirse a un sujeto de tres maneras: 1ª de una primera manera, cuando es lo que es el sujeto; p. ej., cuando digo «Sócrates es animal». Pues Sócrates es lo que es el animal. Se dice que este predicado significa la sustancia primera, que es la sustancia particular a la que se atribuye todo. 2ª De una segunda manera, cuando el predicado corresponde a lo que es inherente al sujeto: —ya sea que el predicado sea inherente por sí y de manera absoluta: o bien porque depende de la materia, y tenemos la cantidad, o bien porque depende de la forma, y tenemos la cualidad; —ya sea que el predicado sea inherente de manera no absoluta, sino por relación a otro, y tenemos la relación. 3ª De una tercera manera, cuando el predicado se toma de lo que está fuera del sujeto, y esto de dos modos diferentes: a) de un primer modo, cuando el predicado se toma de lo que absolutamente está fuera del sujeto, y entonces: —si no es una medida del sujeto, se halla atribuido como hábito o posesión, p. ej., se dice: «Sócrates está calzado o vestido»; —si, por el contrario, es una medida del sujeto (siendo así que la medida extrínseca es el lugar o el tiempo), entonces el predicado: —o bien se refiere al tiempo, y tenemos el cuándo, —o bien el predicado se refiere al lugar, y entonces tenemos el dónde (ubi), sin considerar el orden de las partes en el lugar; o bien se considera el orden de las partes en el lugar y entonces tenemos la situación (situs). b) De un segundo modo, cuando el fundamento del predicado considerado se halla, bajo una cierta relación, en el sujeto al cual se atribuye: —si es a título de principio, tenemos la acción, pues el principio de la acción está en el sujeto; —si es a título de término, se obtiene una atribución por modo de pasión, pues la pasión tiene su término en el sujeto receptivo” (In Meth., V, lect. 9, n. 891-892).

c) ¿Hay un número exacto de categorías?

Se ha objetado modernamente que las categorías de Aristóteles estaban recogidas sin un orden riguroso. En realidad, Aristóteles en unas partes enumera 10 (Categ., IV,l b25-27; Top., I,9, 103b20-23) y en otras 8 (Anal, post., l,22,83a21-23 y b 13-17; Phys., V, l, 225b5-7). Ahora bien, ¿son reductibles entre sí? Muchos neoescolásticos, entre ellos J. B. Lotz, opinan que sí. Por. ejemplo, la situación y la posesión pueden reducirse a la relación, pues la situación expresa sólo una relación: la de las partes del cuerpo entre sí y la de todo el cuerpo con el mundo circundante (estar de pie, sentado, acostado); la posesión expresa también una relación del hombre con su indumentaria o sus enseres. Además, la situación y la posesión suponen la categorías de cantidad. También el lugar (ubi) y el tiempo (quando) se fundan en la cantidad, ya que designan una determinada posición de un ente en el espacio y en el tiempo; por tanto, suponen la cantidad simultánea y la sucesiva. Pero en virtud de que tal posición es determinada por la referencia del ente extenso a otros entes espaciales y temporales, habría que reducir el lugar y el tiempo a la relación.

Otros intentan reducir también la acción y la pasión a la relación, aunque esto parece menos viable. Por ejemplo, hacer significa producir algo, o bien en uno mismo, o bien en otra cosa; padecer, en cambio, significa recibir algo del agente. Este carácter de la acción y de la pasión sobrepasa al de la relación, aunque de ellas resulten relaciones.

En definitiva, la originalidad de la tabla aristotélica estriba en la oposición fundamental entre la sustancia y el accidente. Los accidentes que tienen un carácter propio son la cualidad, la cantidad, la relación, la acción y la pasión.

d) Condiciones requeridas para que algo sea categoría

Se exigían cinco condiciones:

1ª Debe ser un «ente real», pues lo que se ordena en categorías es el universal tomado de un modo material, o sea, es una naturaleza real.

2ª Debe ser un ente «por sí» y no un agregado como mera suma de entes; el agregado expresa en sí varios géneros y especies y, por tanto, no puede figurar como categoría, la cual es siempre un género.

3ª Debe ser un «ente incomplejo»; en consecuencia, se excluyen tanto los complejos accidentales, que son «entes por accidente» (excluidos por la segunda condición), como los complejos esenciales, p. ej., las definiciones: «animal racional» es un complejo esencial con dos determinaciones, una de las cuales aparece en línea recta, la otra en línea lateral (en el «árbol de Porfirio» las «diferencias» constitutivas forman la línea lateral de la predicación; los «géneros» y «especies», la línea recta de la misma).

4ª Debe ser «unívoco», pues si fuera equívoco no significaría un ente, sino muchos; por su parte, los análogos no tienen razón de género, especie o diferencia, y, por tanto, no pueden ser incluidos en las categorías, las cuales admiten sólo géneros, especies o diferencias.

5ª Debe ser un «ente finito», pues el ente infinito no puede ser género, es decir, no es susceptible de ser contraído por diferencias, ni de ser contenido bajo un género, pues no se compone de género y diferencia.

En la línea recta de las categorías sólo cabe poner el ente completo. Los entes incompletos (como las partes físicas y metafísicas, las formas en devenir, los principios) no son categorías.

Las partes físicas esenciales (materia-forma, cuerpo- alma) e integrales (las partes del cuerpo humano) entran reductivamente en la categorías del todo en que son partes.

Las partes metafísicas, como la diferencia específica, quedan reabsorbidas en la línea lateral de la categoría respectiva.

Las formas en devenir (como el calentar) y los principios (el punto respecto de la línea) se reducen como lo imperfecto a lo perfecto (calor y cantidad).

Categorías y formas a priori

a) El planteamiento de Kant

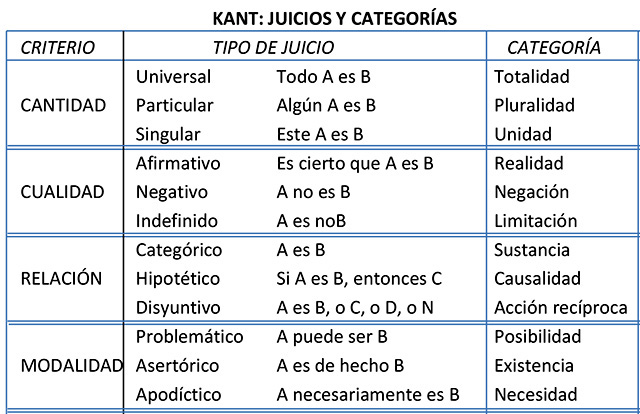

Kant reprochaba que las categorías aristotélicas estuvieran recogidas sin orden. Por ejemplo, el tiempo y el espacio no son, para Kant, “categorías” o conceptos, sino formas de la intuición sensible.

Él busca un principio, por el cual pudiera el entendimiento ser analizado plenamente en sus modos de pensar (que al mismo tiempo estructuran y configuran el objeto). Este principio lo encuentra en el juicio. El juicio es una actividad del espíritu que encierra en sí a todas las demás. A partir de las maneras del juicio se obtienen los conceptos primitivos del entendimiento en una tabla con clasificaciones internas trimembres, cosa que admiraba a Hegel:

Las categorías no son para Kant modos de ser, sino modos subjetivos de nuestro pensar. Por eso es incognoscible la cosa en sí.

Pero las categorías no son puramente psicológicas, no se reabsorben en un proceso psicológico; por esto no son, a pesar de su subjetividad, lo subjetivo sin más; se dan antes de los contenidos de la experiencia y precisamente cuando se aplican a ellos.

Las categorías son a priori, los contenidos de la experiencia son a posteriori; las categorías son trascendentales, los contenidos, empíricos.

Kant fundamenta la aprioridad de las categorías con su importante concepto (que no se encuentra en la tabla de las categorías) de «apercepción trascendental». Viene a decir que si la pluralidad de nuestro contenido de conciencia está conectada en unidad, ¿cómo debe ser explicada la unidad de nuestra conciencia? Nuestras representaciones son pluriformes y, sin embargo, están conectadas en unidad en nuestro yo. Este activo yo pienso, que acompaña a todas mis representaciones, denota que hay una síntesis fundamentante que garantiza la unidad de mi conciencia. No hay una rapsodia incoherente de percepciones, pues la síntesis, la asociación en unidad produce una conciencia unitaria. La síntesis trascendental se muestra como la raíz de todas las formas aprióricas o categorías Éstas no son más que las rutas fundamentales y primarias que el entendimiento trama para realizar la unidad de la conciencia.

Así, como hay una tabla de categorías para el entendimiento especulativo, también existe otra para la voluntad, en su relación con los conceptos de bien y de mal; esta tabla está inspirada en los mismos principios de orden (los juicios) que la del entendimiento:

b) Comparación de la tabla kantiana con la aristotélica: causas y modos

Si para construir la tabla de categorías Aristóteles parte de los modos del predicado, Kant parte de los modos de predicación, atendiendo no precisamente al contenido, sino a la forma del juicio. En el enfoque aristotélico, las categorías son, en primer lugar, modos del predicado o estructuras del ente. Una vez elaborada la tabla de categorías pueden añadírsele las categorías de predicación o del juicio y suponer que entre ambos órdenes existe una correspondencia. Aunque las categorías sean halladas a posteriori, por abstracción de la experiencia, no obstante bajo ellas se distiende un elemento que podría llamarse, con las debidas reservas, apriorístico, justamente el objeto formal del entendimiento: la quididad de la cosa material, como objeto formal de nuestro pensar, vendría a ser un a priori, que anticipa implícitamente todas las categorías; la sustancia designada inmediatamente por la quididad exige o contiene exigitivamente en sí a los accidentes.

Kant incluye la causa entre las categorías; ahora bien, las causas no coinciden con las categorías. Es evidente que, en el aristotelismo, las causas externas (eficiente y final) son propias también del ente infinito o ser subsistente incausado, mientras que las categorías quedan restringidas al orbe de lo finito. Y por lo que respecta a las causas intrínsecas (materia y forma, que se comportan como potencia y acto), el acto, en cuanto que está recibido en una potencia, es finito, pero de suyo es infinito, y por tanto trasciende el orden categorial esencialmente finito. Había que decir que el ser y la esencia, la forma y la materia fundan a las categorías; son pre-categorías, pues estos principios constituyen primeramente al ente categoríal precediéndolo y excediéndolo. Aunque las causas no son categorías, sin embargo se refieren a las categorías; así, las causas intrínsecas (forma-materia, ser-esencia) se reducen a la sustancia; las causas externas están vinculadas a varias categorías, sobre todo a la acción y a la pasión.

Finalmente, Kant incluye los modos (posibilidad, existencia, necesidad) entre las categorías, porque tiene más en cuenta la predicación misma que la índole de los predicados. Sin embargo, aristotélicamente los modos no pertenecen a las categorías, pues no diversifican algo, una esencia, sino que pertenecen al mismo hecho de convenir al ser. Por tanto, los modos exceden a las categorías, abarcándolas a todas, y por eso tienen un carácter supra-categorial. Ahora bien, en sentido estricto, los modos no son trascendentales, o por lo menos no lo son necesariamente, puesto que se excluyen entre sí (en sus oposiciones).

Categorías y atributos trascendentales

a) El planteamiento de Nicolai Hartmann

El exagerado apriorismo de los idealistas produjo una reacción profunda: las categorías tienen que ser halladas a través de la experiencia, es decir, a posteriori y de ningún modo deben ser deducidas a priori. La reacción de N. Hartmann lleva a la afirmación del carácter inaccesible de un sistema completo y necesario de categorías. Es preciso, desde luego, encontrar un sistema, pero debe ser ante todo abierto, que admita el ingreso de aquellas nuevas categorías que pueden ser descubiertas. Hartmann distingue tres grupos de categorías fundamentales (Ontología, III,2):

- Modales (posibilidad-imposibilidad, necesidad-contingencia, efectividad-inefectividad); conciernen sólo a la manera de ser y deciden el problema de varias esferas de lo real, pero dejan todavía intacta la estructura concreta del mundo real.

- Opositivas o estructurales, en las que distingue dos grupos. Primer grupo: principio-concreto, estructura-modo, forma-materia, interior-exterior, predeterminación-dependencia, cualidad-cantidad. Segundo grupo: unidad-multiplicidad, armonía-conflicto, oposición-dimensión, discreción-continuidad, sustrato-relación, elemento-complexo.

- Legales, que dan a conocer tanto las leyes estructurales concernientes al orden interno, como las relaciones intercategoriales mismas. —Cuatro son los principios legales: el de validez (cada categorías determina incondicionalmente a sus elementos concretos); el de coherencia (cada categoría está vinculada a un estrato y codeterminada en él); de estratificación (las categorías del estrato superior pueden contener a las del inferior, pero no viceversa); y de dependencia (las categorías superiores dependen de las inferiores).

b) Un problema pendiente: categorías y trascendentales

La Categoriología de Hartmann da pie para una observación importante: no distingue los atributos trascendentales del ente (unidad, verdad, bien, belleza) y las categorías, ya que identifica el mundo con el orden de los entes, pero la causa del mundo (Dios) queda marginada de su investigación. Ahora bien, los atributos trascendentales pertenecen al ente como tal y son sus propiedades o modos comunes; tienen consiguientemente la misma amplitud que el acto de ser, de modo que todo ente y toda entidad conllevan esas propiedades y no pueden carecer de ellas. Tales atributos difieren entre sí solamente con distinción de razón y coinciden con identidad formal. Por tanto, en un sentido propio, no forman entre sí una composición, ni constituyen una multiplicidad. Por el contrario, las categorías constituyen modos propios de los que surgen varios órdenes de entes: una categoría se da entre otras distintas. Tal multiplicidad de órdenes sólo puede ser admitida en el ámbito del ente finito, y, así, las categorías no son más que modos del ente finito. Y como cada una de las categorías está restringida a sí misma entre las otras, por tanto, no incluye a las demás. Las categorías, por su misma entidad, se excluyen en su razón formal: lo que es sustancia no puede ser accidente, lo que es cantidad no puede ser cualidad. O sea, si los trascendentales admiten una expresión conjuntiva «y…y» (algo puede tener unidad y, además, ser verdadero y bueno), las categorías exigen una expresión disyuntiva «o…o» (algo o es sustancia o es accidente, o es cualidad o es cantidad).

Categorías y oposiciones dialécticas

a) Época antigua

Si aceptamos el término dialéctica, en un sentido muy amplio, como el modo según el cual el espíritu va recogiendo nociones que le acercan a la verdadera esencia de la cosa, mediante graduales aproximaciones hechas a base de opuestos, podremos ver otra forma de lograr las categorías.

La dialéctica platónica supone una visión intuitiva de las esencias inteligibles: el espíritu puede dividir todo el ser en géneros (conjunto muy amplio de cosas que tienen características generales comunes) y especies (conjuntos más reducidos de cosas que tienen determinadas cualidades o condiciones). Sigue el solo juego de la contradicción, que incluye la afirmación y la negación; todo estriba «en poder dividir de nuevo a la idea en sus especies, siguiendo sus articulaciones naturales y evitando descuartizar las partes como lo haría un cocinero torpe» (Fedro, 265d). Platón obtiene de este modo cinco géneros supremos (Soph., 259e): el ser, el reposo, el movimiento, la identidad, la alteridad, que son determinaciones del ser y del pensamiento. Ahora bien, estos géneros supremos no son propiamente categorías sino ingredientes del ser; por eso Aristóteles los recogería en los binomios materia-forma, acto-potencia. La alteridad coincide con el concepto aristotélico de potencia y materia. A su vez, la identidad sería recogida en la unidad trascendental del aristotelismo.

Ya antes, la dialéctica de oposición sirvió a los Pitagóricos para distribuir a los seres en 20 clases, 10 buenas y 10 malas; el núcleo categorial es concebido como la relación de dos términos opuestos; determinado-indeterminado, impar-par, unidad-pluralidad, derecho-izquierdo, macho-hembra, quietud-movimiento, recto-curvo, luz- tinieblas, bien-mal, cuadrado-rectángulo.

Posteriormente, Plotino, permaneciendo fiel a Platón, aceptó la división entre el mundo inteligible y el mundo sensible: aquél está regido por las categorías de ser, reposo, movimiento, identidad y alteridad; en éste se dan las categorías de sustancia, relación, cantidad, cualidad y movimiento. Es evidente que las categorías del mundo inteligible plotiniano corresponden a los atributos trascendentales de los aristotélicos; mientras que las del sensible son una síntesis de las categorías propiamente dichas.

b) Época moderna

Si observamos la tabla kantiana de las categorías, podremos apreciar no sólo la proporción del número 12, sino también la cadencia trimembre de sus divisiones: Así, c) representa siempre la síntesis de a) y de b): en ello estriba el punto de partida del posterior «método dialéctico».

Fichte.- Ya en la Edad Moderna, Fichte da primacía a la acción moral (sittliche Tathandlung) y busca la deducción de las categorías a través del método dialéctico. Fichte acepta y corrige la apercepción trascendental de Kant, de modo que las categorías no son meros conceptos, sino acciones del entendimiento, del yo. Su punto de partida es el siguiente:

- Posición: «El yo se pone a sí mismo y existe gracias a esta pura posición por sí mismo». De aquí resulta: En la autoposición absoluta, el modo de A = A, el yo igual a sí mismo fundamenta su ser; con esto tenemos la categorías de El principio: «el yo se pone a sí mismo» es una aplicación de la apercepción trascendental kantiana, tomada como pura actividad y espontaneidad; yo (apercepción trascendental) es acción pura.

- Contraposición: «el yo pone un no-yo», o sea, el yo se opone a sí mismo como objeto. De esto resultan la categorías de negación y sus derivadas: divisibilidad (cantidad) y limitación de la cantidad (cualidad).

- Determinación recíproca: consiste en la unión de la absoluta actividad del yo (el ponerse) con el absoluto padecer (ser puesto). Fichte equipara después la determinación recíproca a la causalidad y a la relación mutua. Las categorías complementarias de la determinación recíproca son: sustancia (todo el ámbito de la realidad) y accidente (el yo en cuanto esfera no determinada absolutamente).

De la autoposición resulta que las categorías no son ya puramente fenoménicas, como en Kant, pues alcanzan el en sí de las cosas: el yo que se pone a sí mismo es la propia cosa en sí.

Hegel.- Para Hegel las categorías son autodeterminaciones del pensamiento puro; no pertenecen a la naturaleza ni al espíritu empírico. Las categorías principales son: ser (cualidad, cantidad, medida), esencia (fundamento, apariencia, realidad) y concepto (concepto subjetivo, concepto objetivo, idea). Pero la categoría «ser» no debe entenderse como ser de la materia, sino como posición original del espíritu absoluto. Ser absoluto, naturaleza y espíritu forman las categorías primarias. Pero a su vez, ser, esencia y concepto están contenidos de modo latente en todas las posiciones de la naturaleza y del espíritu.

La naturaleza (como lo otro antitético) y el espíritu son idénticos en el absoluto. De este modo, el principio de razón suficiente se define como razón absoluta, en cuyo aspecto su sistema se convierte en panlogismo: la Categoriología hegeliana es a la vez Ontología y Lógica. Aparte del panlogismo que inunda la Categoriología hegeliana, un fallo funesto consiste en concebir el vacío como elemento del principio, de modo que el «ser», sufre una determinación progresiva, de donde se deduciría la estructura total del mundo. Pero ¿cómo puede resultar un contenido de una forma vacía? El ser no es jamás un vacío que se llena después; ni es tampoco una categoría; debe existir antes algo pleno, cuya plenitud (imposible de deducir formalmente) puede aún derramarse.

Categorías y existenciarios

El planteamiento heideggeriano.- El ser del ente y el sentido del ser tienen que comprenderse desde el hombre, pues sólo éste posee una comprensión del ser. En la pregunta por nuestro ser nos va el ser; de modo que el ser del hombre se define como ex-sistencia. La estructuración de esta existencia no puede comprenderse a través de las categorías. La categorías expresan siempre algo de una cosa, y como algo es definida. Un ente es definido según categorías por determinaciones indiferentes. La misma existencia, en cambio, es la que se propone como cuestión y la que se responde; su ser no es una determinación previa, sino que siempre es una posibilidad que puede ser acogida o errada. El modo como la existencia puede ser su propia posibilidad y, con ello, la estructuración misma de la existencia, está expresado en los existenciarios, los cuales muestran la estructura de la existencia en una cierta formalidad y generalidad. Mas la forma de esta formalidad no es un universal previo (vasija donde se agitarían ciertos contenidos) en el que pueda ser subsumido el particular. Se trata más bien de la generalidad de aquella modalidad en la que la existencia se despliega. La forma y la generalidad se encuentran siempre en el salto hacia la concreta plenitud, mas el salto no da la plenitud. Los existenciarios, por tanto, no dicen en su formalidad y generalidad todavía nada sobre el modo como el hombre esclarece existencialmente (en la medida en que acoge esta o aquella posibilidad) la cuestión de su existir.

Los principales existenciarios enumerados por Heidegger son: «ser en», «ser cabe», «mundanidad», «ser en el mundo», «desalejamiento», «ser con», «caída», «decisión», «temple», «charla», «comprensión», «proyecto», «sentido», «cuidado», «ser para la muerte», «historicidad», etc. El profundo sentido de la obra de Heidegger estriba en poner de relieve la diferencia entre las categorías infrahumanas y las humanas.

La crítica neoescolástica.– Quizá bajo la influencia heideggeriana algunos contemporáneos, seguidores de la filosofía clásica, afirmaron que Aristóteles había hecho una clasificación meramente horizontal de las categorías, sin tener en cuenta los niveles del ser y el rango, dentro de la misma categorías de sustancia, de realidades tan diferentes como la persona y la cosa material, desconociendo la originalidad del espíritu. Persona y cosa difieren en su manera de ser y constituyen categorías diferentes. De aquí concluyen que la sustancia no puede ser atribuida unívocamente al espíritu y a los cuerpos. Y como los accidentes pertenecen al mismo grado de ser que su sujeto, es preciso que cada categoría se desdoble según que se aplique a las realidades corporales o a las espirituales. Postularon una corrección de la clasificación horizontal aristotélica, para completarla por una clasificación vertical en consonancia con los niveles ontológicos. La tabla de las categorías tendría, pues, un doble acceso. Y aunque hay, al pasar de un nivel a otro, una analogía de estructuras, tal analogía no debería ser establecida a partir del examen de las formas verbales. Si es verdad que no podemos hablar de realidades espirituales sin echar mano de expresiones correspondientes al mundo material, también es cierto que nada nos autoriza a trasponer simplemente las estructuras del mundo corpóreo al mundo del espíritu. En cada nivel ontológico las categorías se ordenan alrededor de la sustancia, la única que tiene existencia con título propio. El sistema de las categorías podría ser representado por un árbol, cuyo tronco estaría formado por diferentes tipos de sustancias, y en las ramas figurarían los accidentes correspondientes a cada tipo.

Aunque algunas de estas observaciones son exactas, es preciso tener en cuenta el sentido de las categorías para la tradición aristotélica, según la cual, la voz categoría es un término común y puede convenir a ambos órdenes: los modos de ser del hombre se encuentran parcial y analógicamente en los entes no racionales, no dándose una discrepancia absoluta y total entre ellos. Si estudiamos de cerca las categorías aristotélicas ‒luego escolásticas‒, vemos que ni se reducen sólo a la sustancia, ni son exclusivamente estáticas.

Epílogo: Categorías y pospredicamentos

Al final del libro de las Categorías presenta Aristóteles cinco nociones, cuya propiedad es la de poder ser atribuidas, como propiedades comunes, a una o varias categorías: oposición (correlativa, contraria, privación-posesión, afirmación-negación), prioridad (de tiempo, de naturaleza, de sucesión, de orden, de preferencia), simultaneidad (negación de prioridad y posterioridad), movimiento y posesión (jurídica, espacial, ontológica). Son los llamados «pospredicamentos».

Bibliografía

De Finance, Connaissance de 1‘étre, París 1966, 447- 465; J. B. Lotz, Ontología, Barcelona 1962, 289-295; A. Trendelenburg, Geschichte der Kategorienlehre, Berlín 1846; M. Scheu, The categories of being iti Aristotle and S. Thomas, Washington 1944; G. Amendola, La categoría. Appunti critici sullo svolgimento delta dottrina delle categoríe da Kant á noi, Bolonia 1913; N. Hartmann, Der Aufbau der realen Welt: Grundriß der allgemeinen Kategorienlehre. Berlin 1940 (La fábrica del mundo real, México, 1959); F. Heinemann, Existentialism and the modern predicament, Londres-Nueva York 1954; O. Spann, Kategorienlehre, Jena 1939. F. Brentano, Kategorienlehre (ed. A. Kastil), Hamburg, (1933), 1985; G. Kirsten – Die Kategorienlehre von Christian Wolff und Hegel: Ein Vergleich, Goethe Universität, 1973; H.M. Baumgartner, G.Gerhardt, K. Konhardt, G. Schönrich: Kategorie, Kategorienlehre, en: J. Ritter et al. (Eds.): Historisches Wörterbuch der Philosophie. Band 4. Darmstadt 1976, S. 714–776; D. Koch, K. Bort (Eds.): Kategorie und Kategorialität. Historisch-systematische Untersuchungen zum Begriff der Kategorie im philosophischen Denken, Würzburg 1990; J. Heinrichs, Das Geheimnis der Kategorien. Die Entschlüsselung von Kants zentralem Lehrstück, Berlin 2004.

Este es un blog del

Este es un blog del  Historia y metahistoria

Historia y metahistoria Persona y sexualidad

Persona y sexualidad Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia

Historicidad. Ideas para una filosofía de la historia Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad

Dar y agradecer: El eje interpersonal de la intimidad Hombre e historia en Vico

Hombre e historia en Vico Derecho a nacer

Derecho a nacer Existencia y nihilismo en Jacobi

Existencia y nihilismo en Jacobi Derecho e historia en Kant

Derecho e historia en Kant

Deja una respuesta